今年も沢山のご応募有難うございました。応募総数135点(49名)でした。

回を重ねる度に深みが増す作品が増えて参りました。嬉しくもあり難しくもありました。

又、無審査作品が多く寄せられ、コンテスト作品や作家の作品と3色合わさり、これまでに無い豊かな写真展が期待されます。

今回、惜しくも選外となりました作品も僅差でした。落胆には及ばず、来年のご応募を心よりお待ち致します。私たちはご応募頂いた皆様とご一緒に今後とも、西多摩の写真文化の発展の為に力を注いで参ります。

一見、地味で目立たないように見えますが、選考の折広い会場のテーブルに並べられた作品の中で鉱石のように輝いていました。手風琴を手にした老楽師の取り入れ方、人物の大きさ、主人公の前のスペースの空け方、背景の映り込みの判断、全体としての構図、これらの「間」の取り方は今日、明日に出来る作法ではありません。そのために盲目の老楽師がゆったりと、しみじみとした風情で表現されています。大塚さんの付けられたタイトルも「再会」と同じくこの写真そのものになっています。「めしいて」という完了形の和語を使われましたことも大塚さんが日頃大切になさっているものを私たちに示しています。大塚さんもこの老楽師と同じように変わることなくご自分の道を歩き続けられているのだと思います。これを書いていますと岸田衿子さんの詩が口からこぼれ出ました。一生同じ歌を歌い続けるのは/だいじなことです むずかしいことです/あの季節がやってくるたびに/おなじ歌しか歌わない鳥のように。 私の大好きな詩です。これからも写真という同じ歌をこの「めしいて」の老楽師のように歌い続けて下さい。

【評:平井 純】

長尾さんの写真を眼にした時、光の美しさを感じました。光に反応し、光を自在に自分の物に出来ることは簡単には出来ません。この方はその楽しみを手に入れて入るようです。写真を見ますと周辺の光の明るさを巧みに生かされています。光を飛び気味になされたことで少女が見事に立ち上がりました。映し込まれた少女の実像と虚像は互いの視線の行き先が違い暗示的で、単なる街角のポートレートでなく、少女の現在や未来までもが見える新しい肖像写真になっています。おしゃれな衣装、真直ぐな眼差しは豊かな光の中で、少女から少しずつ大人へと変わっていく少女の物語が暗示されています。ジブリの映画の大人へとなって行く少女を扱った“おもいでぽろぽろ”のシーンと重なって見えてきます。意欲的でありながら、懐かしい写真になっていることも長尾さんの大切な個性です。

【評:平井 純】

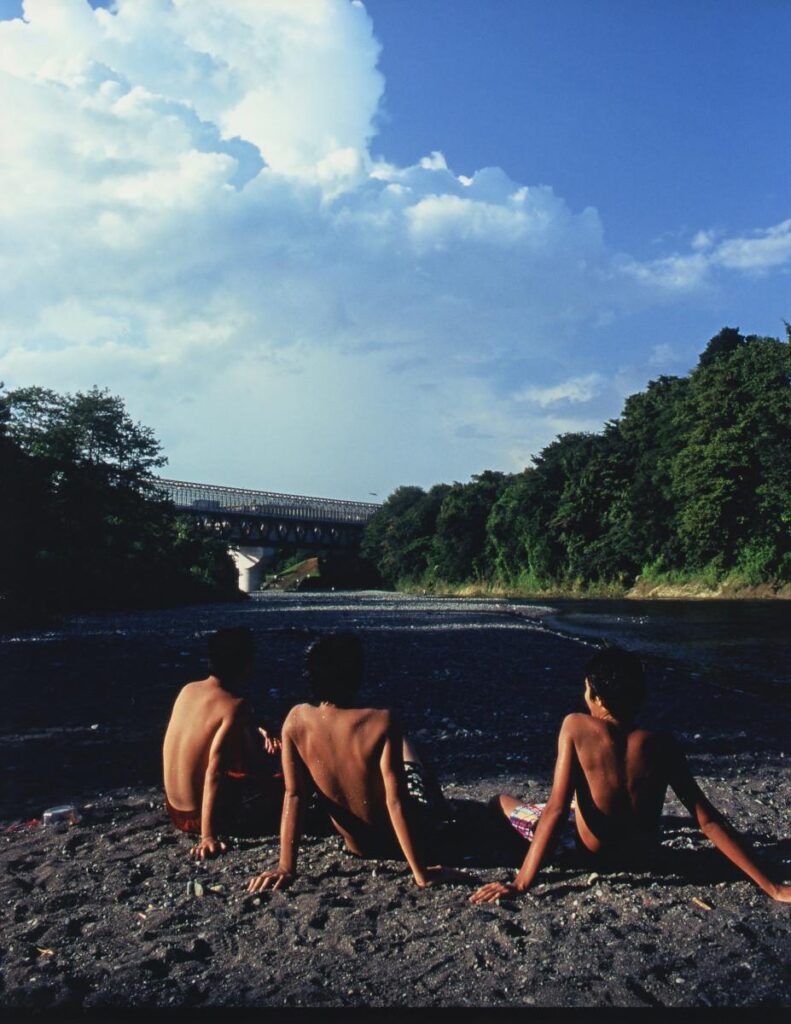

作品は、発表と同時に独り歩きします。見る人達は自身の人生での経験や知識を通して人格の目で見ます。撮影者も同じでこの光景に魅せられ撮影したのは彼の人格がそうさせたものと思います。この作品は画角が程良く、自然に景色の中に入って行けて見る者のそれぞれに情景を思い描かせるのは、日本は国土の約70%が森林で湿った風土の中で営んできた日本の原風景を思い浮かべるからだろうと思います。構図、色彩も良く降雪の表現も適切で二つの傘がこの作品を作品とした要因で正に一期一会の素晴らしい作品です。

【評:山口芳男】

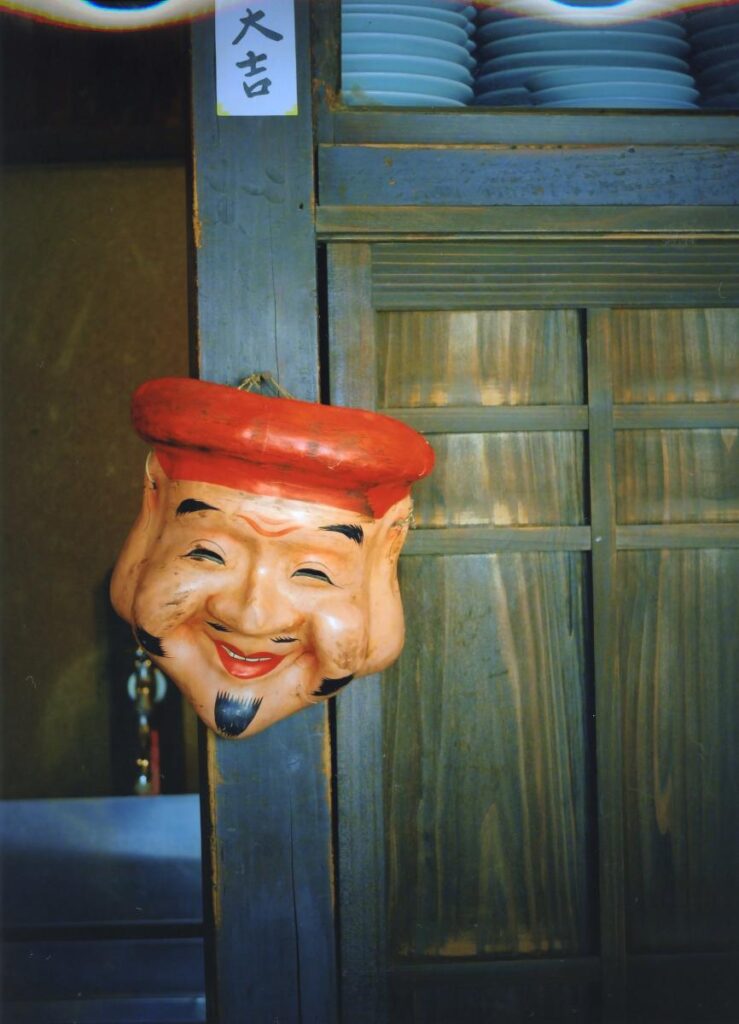

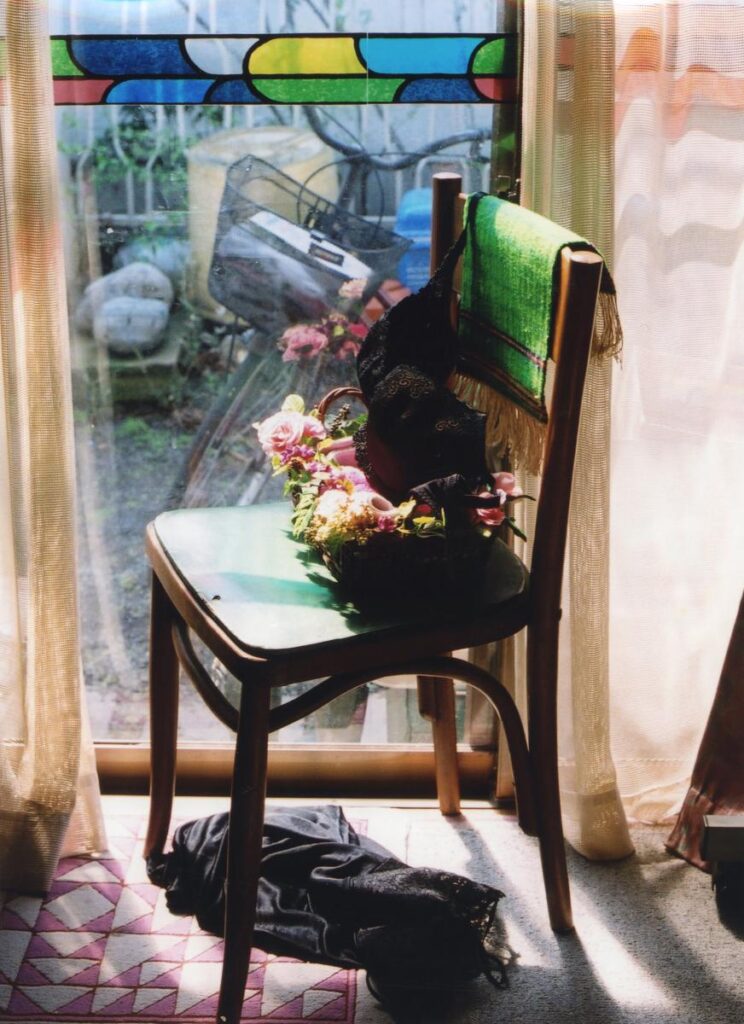

田島さんの写真は見る人たちをハッピーな気持ちにしてくれます。店の厨房、昔ながらの住宅、小道具店などいろんな場所が想像出来るのも楽しいです。しかりと閉じなくなった扉、柱の角のこすれ具合、どれもが月日の経った佇まいの中で立春大吉と書かれた薄紙は春の訪れを伝えてくれます。柱に掛けられたエビス様のお面は、ところどころ色落ちしたり、新しく色づけしたかのような瞼や頬のあたりの墨の跡はいたずら好きな道化たエビスさんのようで、見ているだけで嬉しくなって来ます。またこの部屋全体にまわっている光も立秋の頃にある小春日のような穏やかな心地好い空気感があり、またまた見る者を良い気持ちにさせてくれます。人が誰も映っていないのに、のんびりと話し声さえ聞こえてきます。田島さんの人への関心の深さがこもっています。審査が終わり、この作品の作者が昨年の“めがねのヨッチャン”の作者と伺いました。写真は正直だな!としみじみ思いました。

【評:平井 純】

少年が冬の斜光の中で暖かく映っています。背景のボケかげんや画角から見るとトリミングをされたのでしょうか。そのことで少年や乗物が画面に強調され、少年の息づかいまでも聞こえてくるようです。遠くを見詰めるつぶらな瞳、血色の良い頬や手指、温とそうなおしゃれな襟巻、どれもが一つになってこの少年のあの日あの時の大切な記念写真になっています。写真をすることは家族のアルバムを作る事と同じだと思います。しかし残念なことは他人のアルバムを興味を持って見ることはほとんどありません。それは何故でしょうか。この写真を足場にして、是非、他の方たちが見たくなるアルバムを目指して下さい。これほどの写真が撮れる鈴木さんなら必ず出来ます。このお子さんをモチーフ(題材)にして撮られるのも良いですね。子どもらしく(・・・)ではなく、子どもの よう(・・)に(・)自由に撮ってあげて下さい。気になったことがあります。「夢」というタイトルは希望とか平和とかいった曖昧なところがあるので、このお子さんのように「少年」また「太朗」といった生き生きとした見る人が自由に想像できるタイトルの方がよろしいかと思います。是非、沢山撮られ、鈴木さんならではの写真を見せて下さい。

【評:平井 純】

荒井さんの再会を目にした時、写真はいいもんだなー!と思わず呟いてしまいました。「再会」というタイトルも心に響きました。この写真を撮られ「再会」という二文字で表現できる荒井さんは、写真が好きで好きでたまらない方なのだとお会いしたこともない荒井さんを思いました。もうこれで私など何も付け加える事はないのです。講師ということなので、少しだけ補足させて下さい。この写真を見ていますと一番感じる事は作者が向い合っている「歳月」です。荒井さんは「歳月」を手にするのには、写真機という道具が適していることを身に付けておられます。年々歳々と巡ってくるだるま市、だるまさんの数ほどある家族の歳月、冬の残照に染まった年月の刻まれた横顔、夕暮れ時の裸電球、それらが懐かしく睦み合いながら二人の笑顔を際立たせています。単なる笑顔の写真でなく、見えない幾年月の悲しみさえも映り込まれています。 やはり荒井さんは詩人です。

【評:平井 純】

全体がモノトーンになったことで山伏の表情ばかりでなくこの特異な場所の雰囲気までもが力強く表現されました。赤い炎などの禍々しい写真は眼を引きますが、直ぐに見飽きてしまいます。不動明王へのひたすらな祈りに絞られたところが小川さんの目の良さです。この場面は熱いお湯をかぶる荒行の場でしょうか。この行者を見ていると、苦行というよりも天界から霊が降り法悦の世界に浸っているように見えます。小川さんがカメラを幾分傾けられ、顔に降りかかる湯しぶきだけに焦点を合わせられた事で、山伏の表情が生き生きと凄みさえも映し止められました。小川さんもこの行者と同じように写真の勤行を続けられているからこそのカメラワークだと思います。行事の説明に終らず、行者の内面にまで迫った小川さんの執念が伝わってくる力作です。

【評:平井 純】

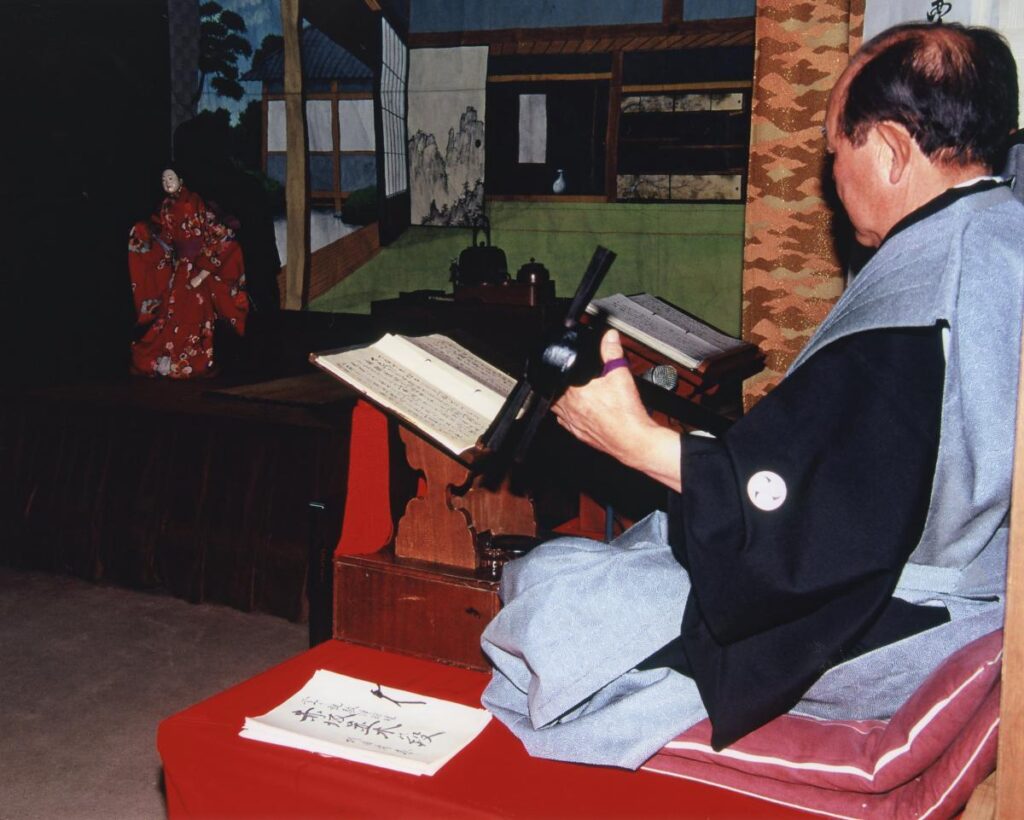

この作品は「青梅フォトカジェー展」が初年度から毎年企画している「フラメンコ」舞台の写真です。

普段はほとんど接する機会がない「フラメンコ」や「托鉢」の場面に撮影の機会を提供し、応募につなげようとのこころみです。しかし、昨年の応募は皆無の状態でした。何故だろうと思っていましたが、今年は「托鉢」も含め沢山の応募があり、とても嬉しくなりました。その事から、急遽審査方法をこの「フラメンコ」と「托鉢」の応募作品にかぎり、一ヶ所に集めて選考致しました。制約が多く説明調になりがちな舞台写真ですが、この場合はローアングルから躍動感溢れる踊り子をメインにしながらも、バックのギター、カンテ(歌)も撮り込み、画面全体からフラメンコの楽しさが伝わってくる作品に成功しています。タイトルも作品にピッタリです。作者も舞台と心をあわせて、情熱のスペインを思い描きながらシャッターを押したのでしょう。

【評:奥村よしひろ】

第3回青梅フォトカジェーの選考結果をご報告します。

応募121作品を山口さん、入江さん、奥村さん、平井の4名で選考致しました。

選考を始めるに当り皆さんに次のような事をお願いしました。この第3回目に当る選考は応募者ばかりでなく、地域の写真愛好家の皆さんから、私たちの選考の眼を厳しく選考されていることなので、見落とすことのなく、皆さんが今後益々写真が楽しくなり、希望が湧き、お一人おひとりの生甲斐になるような選考を。とお伝えしました。

皆さんの写真を見せて頂き率直に感じたことは「人」としっかりと向い合っている作品が沢山寄せられたことです。作者の方々がご自身の過去や現在と照らし併せながら「人とは」「幸せとは」といった内面の世界まで奥深く写真機を外面ばかりでなく内視鏡のように使われておられます。写真が趣味といったものに留まらず、その方の人生の伴侶や欠かせない友人や尊敬する師のような存在になっていることに感動しました。

結果として、写真をいつくしみ日々ひたすら倦むことなく精進なされている方の作品が上位となりました。 風景写真といった花鳥風月にしても、その方の人間への関心が深くなるほど味わいのある作品になると思います。タイトルも借り物でない、その方だけの言葉が生まれて来ます。

最後に付記しておきます。どうか、選考の結果に左右されずにひたすら写真の道を歩いてみて下さい。「たかが写真されど写真」の妙味を味わえる日が必ずやって来ます。今年は講評の方法も少し変えました。その写真を推薦された方の講評も大切なので山口さん、奥村さんにもお願いしました。

これからも、もっともっと皆さんに開かれた「フォトカジェー」になるように皆さんのお声も伺いながら、考えていかねばと思います。

2015年8月吉日

審査委員長 平井 純